情熱シアター

「自分がやらなかったら誰がやるんだ」ノウハウを蓄積する者としての使命を胸に

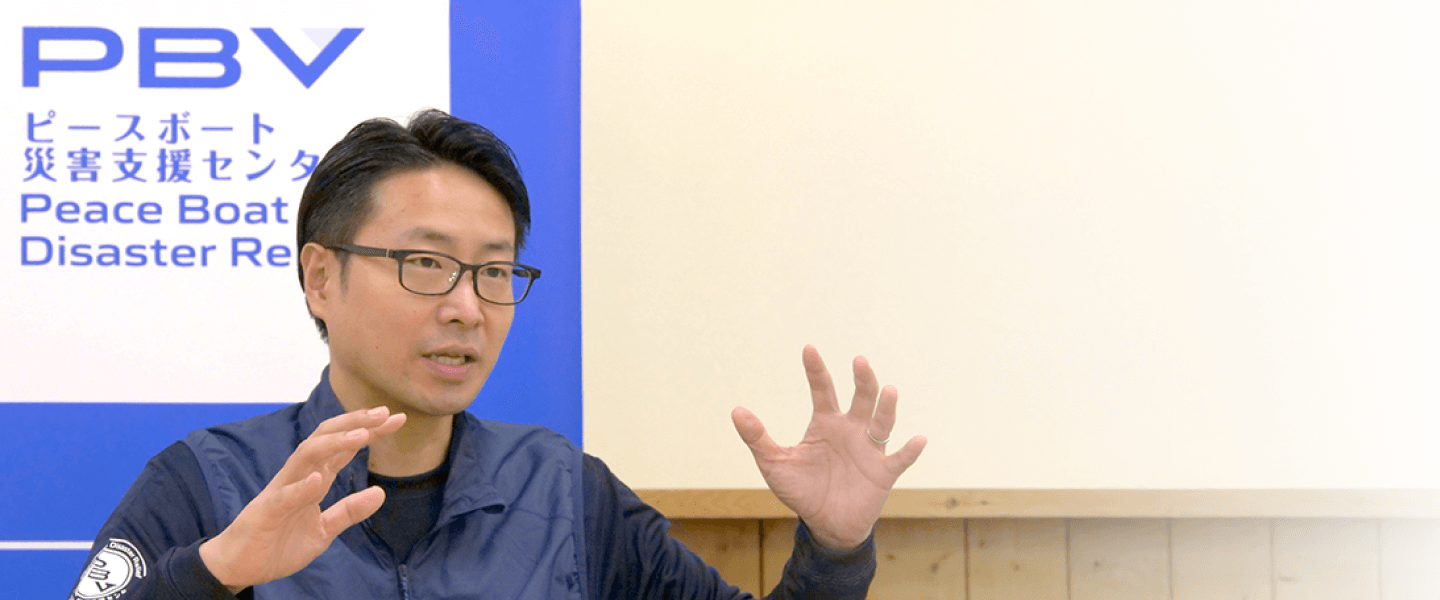

公益社団法人ピースボート災害支援センター(PBV)事務局長

上島 安裕 (うえしま・やすひろ)

2011年の東日本大震災を機にピースボート災害支援センター(PBV)の設立に参画。宮城県石巻市で現地責任者として延べ8万人を越えるボランティアのコーディネートに従事。2024年の能登半島地震、豪雨をはじめ、国内外での人道支援と共に、防災・減災への取り組みも行っている。

このページでは、「困っている誰かのために、何かしたい」という志をともにする方々の、活動に対する熱い思いをご紹介します。

今回お話を伺ったのは、公益社団法人ピースボート災害支援センターで理事/事務局長をつとめる上島安裕さん。「目の前の人たちを助けたい」という思いで飛び込んだ災害支援の現場。それから20年以上経ったいまも当時と変わらない気持ちで活動に取り組んでいらっしゃいます。

「とにかく目の前の人たちを助けたい」という思いだけで行動していた

──東日本大震災を期にピースボート災害支援センターの設立に参画されたとのことですが、ボランティアにはどんなきっかけで関わったのでしょうか?

上島安裕さん(以下、上島):

私は元々ボランティアについての知識も経験もまったくなかったのですが、国際交流の船旅にボランティアをして参加できる人材を募集していると聞いて「そんな活動があるんだ」と興味をもち、NGOピースボートに参加したことがきっかけです。

──世界を周った船旅ではどんなことを感じましたか?

上島:

当時はまだスマートフォンもなかったので、いまのように色んな情報が入ってこなかったですし、富山で生まれ育った身としては驚くことばかりでしたね。特に「貧困や紛争が原因で苦しい思いをしている人たちが世界中にはこんなにいるんだ」ということを学んだのは、自分にとって大きな出来事だったと思います。

──災害支援の現場で活動したのはいつ頃だったのでしょうか?

上島:

2007年の7月に新潟県中越沖地震が起きて、そのときに初めて現地へ行って避難所で炊き出しを行ないました。災害が起きると社会福祉協議会が主体となってボランティアを受け入れるのがいまは一般的になっていますが、当時はまだ支援の体制が確立されていなかったので、民間の団体同士が情報交換をする機会もほとんどなかったですし、「災害支援の現場ってこんなにも整っていないんだ」と驚いたのを覚えています。私自身も災害対応をやったことがなかったので、「とにかく目の前の人たちを助けたい」という思いだけで行動していました。

炊き出しの場が「人が集まる拠点」となり、「情報を伝える場」に切り替わる

──本格的に災害支援に取り組み始めたきっかけについて教えてください。

上島:

2011年3月11日の東日本大震災です。それまでのピースボートは大きな災害が起こったらプロジェクト単位で動いて、プロジェクトが終わったら報告書を書いて元々やっている船の事業体に戻る、という感じだったんですね。でも、東日本大震災の現場へ足を踏み入れたときに「これは1年で支援活動が終わるわけがないな」と瞬時に理解しました。

──そのタイミングで公益社団法人ピースボート災害支援センターの設立を進めていったのですね。

上島:

そうですね。短期の活動では終わらないだろうから、国際NGO組織のピースボートときちんと切り離して東日本大震災の支援をやり遂げるために、発災後から1か月ちょっと経った4月19日に登記を完了させました。現地の活動は私を含めて4人で始まりましたが、地道にメンバーを集めていく一方で、現地での活動をSNSで発信したり、メディアで報道されることによって、SeRVさんのような他のボランティア団体と一緒に活動する機会も増えました。

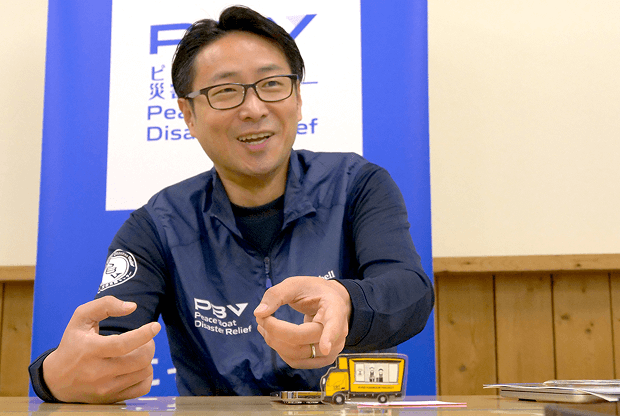

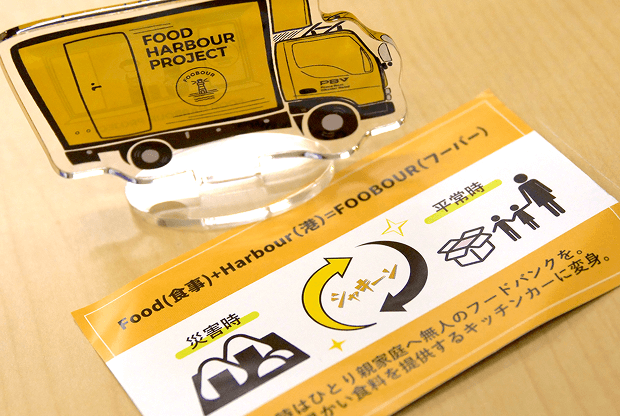

──なかでも「みんなの炊き出し研究所」やキッチンカー「FOOBOUR(フーバー)」といった、食の提供に力を入れていらっしゃる印象です。

上島:

東日本大震災の現地に行ってすぐ、中学生ぐらいの子に「食べるものがなくて、雪を食べた」と言われたんです。それがすごく衝撃的で、「食事はすぐ作らないといけない」という意識が常にあります。

温かいご飯があると人は笑顔になりますし、「炊き出しをやると人が集まってくるようになる」という効果もあります。ご飯を食べるなかで会話が生まれて、人が集まる拠点となるんです。そうして集まってきた方たちに支援情報を提供することで、炊き出しの場が情報を伝える場に切り替わっていく。そういった意味でも、食の提供というのは災害支援のなかでも大変重要な役割を担っていると考えています。

「被災者の方たちを助けるためのノウハウを自分はいま持っている」

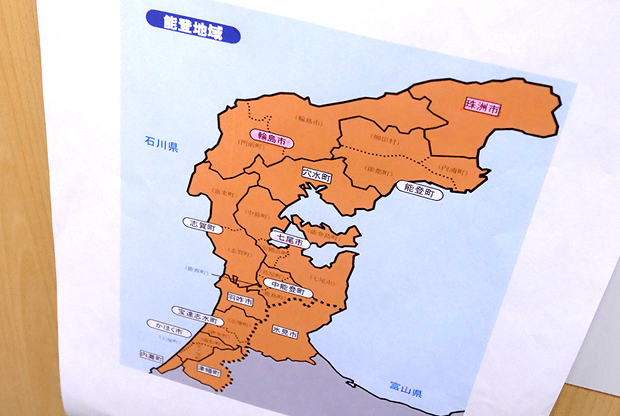

──2024年1月1日に発災した能登半島地震。現地ではどんな活動をされたのでしょうか?

上島:

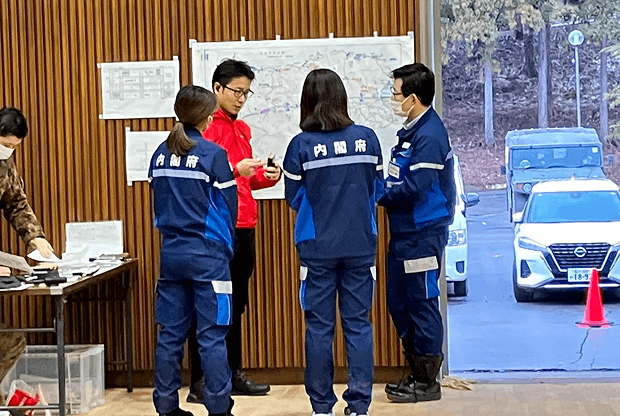

たまたま私は年末年始で富山に帰省していたので、動けたスタッフと合流して2日に七尾市、3日に珠洲市まで入ることができました。地理的な要因で現地にボランティアがなかなか辿り着けず、食事もまともに出ていない状況だったので、まずは孤立した地域に食料品や水、発電機を届けるといった"生きるための支援"ですね。それとあわせて、現地まで辿り着いたNPOやボランティアの方たちに支援先を割り振る"支援の調整"も行ないました。

ある程度落ち着いてきてからは、地域の方たちの交流の場づくりを長期的に行なっています。というのも、震災後の9月に奥能登地方で豪雨による水害も起こってしまったので、絶望感で打ちひしがれる方たちも多くいらっしゃって。そういった方たちのためにも交流の場を作ることが必須でした。

──元々はボランティアについて知識や経験がなかった上島さんが、20年以上災害支援を続けていらっしゃる原動力はどこにあるのでしょうか?

上島:

最初に支援に入った中越沖地震のときは、私自身が富山出身なので「中越のためにできることはないだろうか」と思って「私が行きます」と挙手しました。東日本大震災のときは別の業務を抱えていましたが、災害現場を経験したスタッフが私ぐらいしかいなかったので、「自分がやらなければ誰がやるんだ」と思い、「私が行きます」と挙手しました。

そうやってずっと災害支援の活動を続けてきた経験値がありますので、いまはもう「自分は行きません」なんてことは絶対に言えませんし、これまで一緒に活動してきた方たちや団体さんの顔を思い浮かべるだけで「自分が行かないといけない」という使命感や責任感が湧いてきます。そして何よりも、「被災者の方たちを助けるためのノウハウを自分はいま持っている」という気持ちが強く、それが原動力になっています。

──現在活動しているうえで、どのような目標がありますか?

上島:

「災害支援を一緒にやりたい」と思っていただける方を増やしていきたいです。災害支援の現場は常に人不足ですし、だいたい顔ぶれが同じなんですよね。そういった意味でも、支援に興味をもった方たちが参加しやすいような環境を整えないといけないと思っていて......大きいところで言えば、ボランティアではなく仕事として支援を行なう体制を作っていくことも重要です。

新しく参加する方も働きやすい環境で、やりがいをもって支援に携われるように。そのためにも、SeRVさん含め、いろんな方たちに協力していただきながら我々の活動について発信し続けることが大切だと考えます。

「ボランティアはどうあるべきでしょうか?」と伺うと、「一方的であったらいけないと思っています」と答えた上島さん。現場のニーズに合わせた支援を行なうために、被災者の方たちに耳を傾けてきた経験がノウハウとして蓄積されている上島さんだからこそ、「自分がやらなければ誰がやるんだ」と使命感をもって被災地に飛び込んでいくのだなと感じた回答でした。