次に松岡さんにお話を伺いました。「生活支援コーディネーター」として地域の困りごとをヒアリングし、ニーズに合うサービスや人材へとつなげてきた松岡さん。その役割は、復興支援の場でも大いに活かされたとおっしゃいます。

地域に寄り添ってきた松岡さんだからこそ実感した"つながり"の重要性について、穴見も交えながらお話しいただきます。

松岡武司

1979年大分県生まれ。倉敷市社会福祉協議会生活支援コーディネーター。地域住民・関係機関とともに、地域の「手づくりの福祉活動」の推進を目指す。

バラバラになってしまった"つながり"をもう一度つなぎ直す

──最初に、発災直後からの支援活動について教えていただけますか?

松岡武司さん(以下、松岡):

倉敷市社会福祉協議会では、発災直後から職員全員で災害ボランティアセンターの設置にあたっていましたが、くらしき健康福祉プラザ(社会福祉協議会の本部がある建物)も水に浸かってしまったので、拠点をどこに置くか、被害の状況を把握しながら検討していきました。そうして7月11日、真備町の南に位置する玉島長尾に災害ボランティアセンターを設置して、業務にあたったという次第です。

──災害ボランティアセンターで松岡さんが最初にやったことは何でしょうか?

松岡:

ニーズの受付を担当しました。電話回線を並べて、地域の方々から寄せられるニーズをヒアリングする。朝から晩までひっきりなしに電話が鳴るほど最初は混乱していましたが、地元の方をはじめ、県内外から来てくださったNPO/NGOさん、市町村社会福祉協議会の協力もあり、2週間くらいで現場の流れができたので、運営はみなさんにお任せして、私は次の仕事に移りました。

──「次の仕事」とは?

松岡:

「生活支援コーディネーター」としての本来の業務である「地域の声を聞くこと」ですね。地域の方々と一緒に再建を目指すためにも、被災地に戻り、バラバラになってしまった"つながり"をもう一度つなぎ直す必要がありました。

普段からのコミュニケーションの大切さを体現する松岡さん

──被災地に戻った際に、どのようなことを感じましたか?

松岡:

地域の底力を実感しました。発災前から「ここのばあちゃん、耳が遠いから日頃から声をかけないかんな」といったように、周りの人たちがお互いを把握しているんですね。なので、川が決壊する前に「あそこのばあちゃんが心配だ」と近所の方が見に行って、家が流される前に救出することができた、なんていう話もあって。

そういった地域のつながりがあったからこそ、前を向いて復興を進めることができたんじゃないかと思います。公民館や集会所が被災してしまって会議のための場所がなかったんですが、「テントさえあれば会議はできる」と、みんなで週に一度集まって、復興支援の会議をしていましたから。

みんなで集まって、みんなで笑い合える町づくりを考える

──そうして復興が進むなか、SeRVも支援のお手伝いをさせていただきました。社会福祉協議会とSeRVはどのように連携していったのでしょうか?

穴見仁(以下、穴見):

最初は物資の支援をさせていただきました。その後、8月くらいから現場で復興支援活動のお手伝いをさせていただくようになりました。ボランティアセンターに行くと必ず松岡さんが迎えてくださいましたし、復興支援の会議にお伺いしたときも松岡さんがいろんなことを教えてくださったので、私たちも「SeRVとしてできること」を模索しながらお手伝いできたのではないかと思います。

松岡:

いろいろとご支援いただきましたが、なかでも「SeRVさんに入っていただいてよかったな」と特に感じたのは、仮設団地ができてからですね。というのも、避難所がどんどん縮小していって、9月くらいから仮設団地の提供が始まりましたが......いろんな地域から被災者の方たちが集まって団地を形成するので、最初に出会いの場をつくることが大事だったんです。

そこでSeRVさんと連携して、みんなでご飯を食べる場を継続して提供したんですね。そうしたら、住民同士の関係がすごくほぐれてきて。何か困ったことがあったら、支援者だけじゃなく、近くの頼りになるおじちゃんおばちゃんに相談する、みたいな意識が芽生えてきましたね。

そういう意味でも、SeRVさんにひとつの仮設団地に継続的に関わっていただいたことは、マッチングとしても適していたんじゃないかなと思います。住民のみなさんの思いや悩みを引き出す力に長けていらっしゃるので、本当に助かりました。

柳井原仮設団地での炊き出しボランティア活動の様子

穴見:

相手の話を聞くということは日頃から行なっていることですので、SeRVのスタッフそれぞれが、自然と被災された方々のお話を聞くような感じだったと思います。

──支援活動のなかで苦心したことは何でしょうか?

松岡:

真備町の大部分が水没しましたが、当然、被災の程度はみなさん異なります。そういったなかで、被災はしたけれども家は無事だった方たちが「被災された方にどう接していいのかわからない」、「どんな支援を受けられるのかわからない」といったように、心の隔たりを感じていらっしゃるのがすごく気になりました。「何かお手伝いをしたいけれど、自分がしていいのかわからない」と言って家に引きこもってしまったり、「みんながご飯を我慢しているから、自分も我慢しないといけない」と栄養失調で倒れた方もいらっしゃいました。

でも、もともと真備という町は、住民同士がつながっていて、そういった関係性が財産だと僕は思っていたんですね。ですから、被災の程度に関わらずみなさんが交流できることはないだろうかと模索しました。

──打開策はありましたか?

松岡:

真備のなかに呉妹という地区があるんですが、そこも水に浸かったところとそうでないところがはっきりと分かれていたんです。地区の主要メンバーが集まって呉妹の今後について会議していると、みなさん大変な状況ですが笑顔が自然と出るんですね。それで「ワシらだけで集まってもこれだけ笑顔が生まれるなら、やっぱりみんなが集まれる場所を作らなきゃいけないな」ということになり、2週間後にイベントを行なったんです。

そうしたら、被災された方だけでなく、被災されていない方もいらっしゃったので、やってみてよかったですよね。被災の程度に関わらずみんなが同じ空間にいて、顔を合わせると笑顔が出るんです。年に何回か同じようなイベントをしているので、町から出られた方も同窓会みたいな感じで帰ってこられて......ありきたりかもしれませんが、「みんなで」というのはキーワードかなと思います。いまもみんなで集まって、みんなで笑い合える町づくりを考えています。

発災から半年後に制作された冊子「豪雨ニモマケズ」松岡さんが目指したテーマは「地域の宝物」

──今回の経験を通して、防災に対する考え方はどのように変わりましたか?

松岡:

これまで生活支援コーディネーターとして地域づくりに参加・応援していましたが、災害によっていままで眠っていたいろんな課題が浮き彫りになったと同時に、そういった課題を解決するためのヒントや強みも見えてきたと思うんです。

災害に対する備えとして、地域を整備するのもすごく大切なことですが、同時に"つながり"を絶やさないことも大事だと実感しています。住民同士がつながること、SeRVさんや社協といった組織同士がつながることが、災害に対する大きな備えになると思いますので、これからもつながり続けることが大事なんじゃないかと改めて感じています。

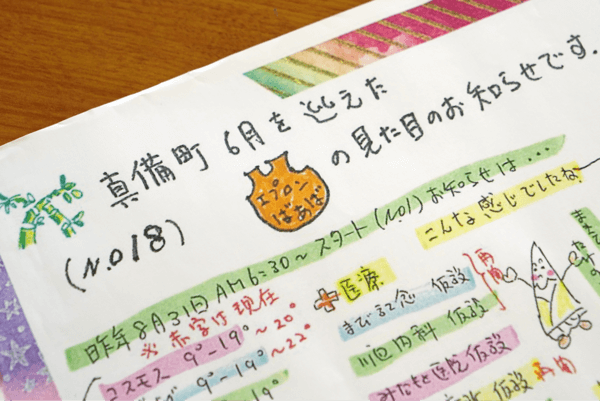

住民の中には有志で「真備町の今」を伝えるお知らせを発行する方も

──今後の取り組みについても教えていただけますか?

松岡:

帰りたくても帰れなかったり、人と出会いたくても出会えない方たちに対する場の提供に取り組んでいきたいと思っています。具体的には、みなし仮設に住んでいらっしゃる方たちが交流できる場所、情報を受け取れる場所をつくっていきたいです。

もともと僕は、高齢者や障がいのある方たちが暮らしやすい、地域のみんなで仲良く生活できるような福祉の町づくりを行なうために配属された職員ですが、災害という切り口で考えてみても、課題となることは同じような気がするんです。いま現在、地域が抱えている困りごとをヒアリングしていって、それを解決するための仕組みをつくっていく。それも、僕たちがつくるのではなく、住民の方たちがつくる。それを僕たちは応援しますよ、というスタンスでできればいいなと思うんです。

ある住民の方が「松岡さんが言う自助とか互助っていうのはようわらかんけど、ようするに"近所"(近助)やろ?」っておっしゃったんですね。それってすごくいい言葉だなあと思って。まさにそういうことなんだと思いますね。

「平成30年7月豪雨」を振り返った今回の特集。高槻さんは「被災者の方々とのコミュニケーションが重要」と、松岡さんは「地域のつながりを絶やさないことが大事」とお話しされました。

災害への備えとして、行政ができること、地域ができること、個人ができること──それぞれ形は違っても、「周りに寄り添い、つながる」という根幹は共通しているのではないでしょうか。

お二人のお話から、「自分はいま、周りに寄り添えているだろうか?」と自問するきっかけをいただきました。